Leibniz-Nachlass und weitere Leibniz-Materialien

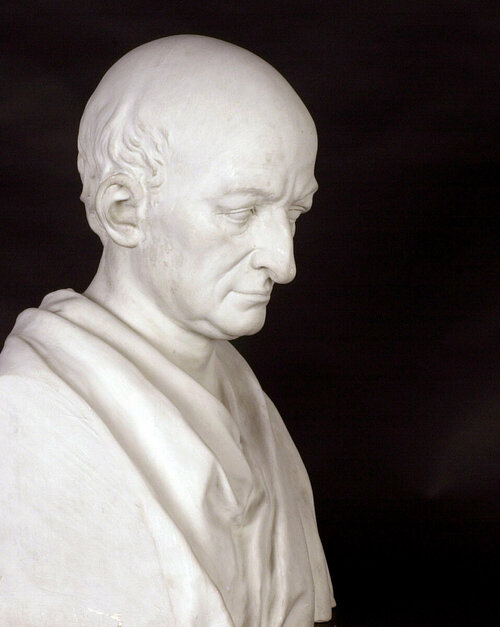

Als sich Gottfried Wilhelm Leibniz (1648–1716) im Jahr 1676 von Paris über London und Den Haag nach Hannover aufmachte, tat er dies, um die Stelle des Bibliothekars der Herzoglichen Bibliothek am Hof des Herzogs Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg anzutreten. Diese Position in der Leitung der Vorgängerin der heutigen Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek (GWLB) behielt er auch nach seiner Ernennung zum Hofrat bei – trotz aller neuen Aufgaben, die zu seinen Pflichten in der Bibliothek hinzukamen.

Die GWLB bewahrt den Nachlass ihres früheren Leiters auf. Ein Teil, der Leibniz-Briefwechsel, wurde in das Weltdokumentenerbe aufgenommen. Um die Leibnizforschung zu unterstützen, hat sich die Bibliothek zur Aufgabe gesetzt, weltweit erscheinende Beiträge aus der Forschung zu Leben und Werk des Universalgelehrten zu sammeln. Doch auch in den erhaltenen historischen Beständen ist das Wirken von Leibniz als Bibliothekar deutlich zu erkennen. Dass ihr früherer Leiter auch heute noch eine wichtige Rolle im Arbeitsalltag an der GWLB spielt, ist somit kaum verwunderlich.

Zeugnisse von Leibniz’ Wirken als Bibliothekar

Zu Leibniz’ Aufgaben als Leiter der Herzoglichen Bibliothek (später: der Herzoglichen und Kurfürstlichen Bibliothek) gehörte es, Bücher und Nachlässe zu erwerben sowie Sammlungen anzulegen, anzukaufen und fortzuführen. In manchen Fällen ist der Prozess des Erwerbs ausführlich in Quellen wie dem Leibniz-Briefwechsel belegt. Die heute noch erhaltenen Bestände dieser Zeit bilden die Sammlung Privatbibliothek Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg der GWLB.

Mit dem Nachlass des Hamburger Arztes und Sprachwissenschaftlers Martin Fogel (1634–1675) und dem Nachlass des Verwaltungsjuristen und Hofrats Melchior Ludwig von Westenholz (1647–1694) aus Hannover konnte Leibniz die Sammlungen der Bibliothek um bedeutende Bestände erweitern, die neben handschriftlichen Unterlagen der Nachlassgeber deren umfangreiche Privatbibliotheken umfassen.

Heute ist es nicht mehr möglich, alle von Leibniz erworbenen Bände der Nachlässe zu identifizieren: Teils wurden Exemplare weiterverkauft oder getauscht, teils gingen Inventare verloren, die über die Zugehörigkeit zu einem Nachlass hätten Auskunft geben können. Häufig können aber Kennzeichnungen der Exemplare durch ihre Vorbesitzer Belege für die Zugehörigkeit zu Leibniz’ Erwerbungen liefern. Vom Nachlass Martin Fogel sind heute immerhin noch ca. 1.700 Drucke in der GWLB vorhanden, dem Nachlass Melchior Ludwig Westenholz lassen sich noch 975 der ursprünglich etwa 2.500 Bände zuordnen.

Leibniz’ Interesse richtete sich nicht allein auf die Inhalte der Bücher, sondern auf bestimmte Exemplare, etwa die des Mathematikers Christiaan Huygens (1629–1695). Grund sind Marginaleinträge (Randnotizen) ihrer Vorbesitzer: Leibniz konnte dort wertvolle Hinweise auf Lösungen und Ergebnisse, ebenso auf Ideen, Gedanken und Fragen seiner Vorgänger in den Wissenschaften vermuten. Eine Nutzung der Inhalte fremder Marginalien bei den eigenen Arbeiten lässt sich in einigen Fällen nachweisen. Die Bedeutung solcher Marginalexemplare, die durch Leibniz’ Einkaufspolitik in den Besitz der heutigen GWLB gelangt sind, liegt heute somit weniger in der Prominenz ihrer Vorbesitzer, sondern in ihrer Eigenschaft als Zeugnisse des Schaffens ihrer ursprünglichen Besitzer und als Belege des Wissenstransfers.

Leibniz nutzte die Bestände der Bibliothek für seine Tätigkeiten am Hof und seine darüberhinausgehenden Forschungsarbeiten. Zeugnisse dafür finden sich zahlreich, denn auch Leibniz hinterließ Marginaleinträge. In einem Forschungsprojekt wurde Leibniz’ Arbeitsbibliothek erfasst und in einer Datenbank online zugänglich gemacht.

Heute werden die auf Leibniz zurückgehenden Bestände und Sammlungen der GWLB als Teil der Historischen Bestände und Sammlungen der GWLB betreut.

Der Leibniz-Nachlass

Um zu verhindern, dass eventuelle politische Interna in die Öffentlichkeit kommen, ließen die Regierung und die Hofbeamten des englischen Königs und hannoverschen Kurfürsten Georg I. in Hannover unmittelbar nach dem Tod von Gottfried Wilhelm Leibniz im Jahr 1716 seinen Nachlass beschlagnahmen. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass der Leibniz-Nachlass in einer seltenen Geschlossenheit überliefert ist. Leibniz’ Manuskripte, sein Briefwechsel, seine Privatbibliothek sowie einzelne Gegenstände – darunter das einzige noch vorhandene Exemplar der von Leibniz entwickelten Rechenmaschine – kamen auf diese Weise schließlich in den Besitz der heutigen GWLB. Zusätzlich zu Leibniz’ Handschriften (heute unter der Signatur LH) und seinem Briefwechsel (Signatur LBr) enthält der allgemeine Handschriftenbestand (Signatur Ms) einzelne Archivalien mit Spuren aus Leibniz’ Hand – eine Folge seiner Tätigkeit als Bibliothekar und seiner Beschäftigung als Forscher mit den damaligen Beständen der Bibliothek.

Der Umfang des Leibniz-Nachlasses ist enorm: Allein etwa 100.000 Blatt mit Konzepten, Briefen und Notizen, teils in kleinster Schrift und auf winzigen Papierstücken verfasst, werden heute in der GWLB bewahrt. Prominentester Teil der Dokumente ist wohl der Briefwechsel, der 2007 in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde.

Im Leibniz-Nachlass wird die ganze Breite seiner Interessen, der Umfang seines Schaffens und der Reichtum seines Wissens deutlich. Die Bereiche seiner Forschertätigkeiten umfassen die Geschichte, Mathematik, Naturwissenschaften, Theologie, Philosophie, Jura, Sprachwissenschaften und vieles mehr. Während die Handschriften das Entwickeln neuer Ideen und das Erarbeiten von Abhandlungen sichtbar machen, spiegelt der Briefwechsel Leibniz’ Ringen um Sichtbarkeit und Anerkennung seiner Ergebnisse, seine Arbeiten und Tätigkeiten für den Hof, aber auch seine Bemühungen um Austausch und Kommunikation über kulturelle, konfessionelle und soziale Grenzen hinweg wider. Besonders der Briefwechsel stellt ein in seinem Umfang einmaliges Zeitdokument der Frühaufklärung dar.

Leibniz’ Rechenmaschine sticht allein schon aufgrund ihrer Materialität aus dem Leibniz-Nachlass heraus. Sie ist der einzige materielle Beleg für Leibniz’ Arbeiten an Maschinen und Instrumenten, die ihn seine ganze Schaffenszeit über begleiteten. Ziel der Rechenmaschine war eine Mechanisierung aufwändiger Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen von Dezimalzahlen mit bis zu acht Stellen in einem einzigen Gerät. Zentral für ihre Funktionsweise ist die Verwendung von Staffelwalzen, einem Bauteil, das Leibniz für seine Rechenmaschine erfunden hatte.

Nach neueren Forschungsergebnissen war das erhaltene Exemplar der nie für den Verkauf produzierten Maschine vollumfänglich funktionstüchtig. An einem Nachbau, der sich ebenfalls im Besitz der GWLB befindet, kann die Funktionsweise der Leibniz’schen Rechenmaschine demonstriert werden.

Die Bedeutung des Leibniz-Nachlasses als Quelle für die wissenschaftliche Forschung in vielen Disziplinen kann nicht überschätzt werden. Bereits seit 1901 laufen – wenn auch mit zahlreichen Unterbrechungen – die Arbeiten an der ersten historisch-kritischen Gesamtausgabe Gottfried Wilhelm Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe, an der heute unter anderem das Leibniz-Archiv an der GWLB beteiligt ist.

Aufgrund des großen Umfangs ist die Edition jedoch noch lange nicht abgeschlossen, sodass die Handschriften auch heute in zahlreichen Fällen den einzigen Zugang zu Leibniz’ Werk darstellen. Der Nachlass ist als Teil des Leibniz-Arbeitskatalogs erschlossen. Dadurch können einzelne Texte identifiziert werden. Im Anschluss an die Aufnahme in das Weltdokumentenerbe wurde der Leibniz-Briefwechsel zusätzlich im Leibniz-Katalog/LK-MOW neu erfasst.

Leibniz-Forschungsbibliothek und Leibniz-Bibliographie

Auch aktuelle Sammlungstätigkeiten der GWLB sind ihrem einstigen Leiter gewidmet. Die heutige Forschung zu Leibniz’ Leben und Werk ist sehr produktiv. In den letzten Jahren erschienen weltweit jährlich etwa 600 neue Beiträge. Diese möglichst vollständig zu erfassen und zu sammeln, ist das erklärte Ziel der GWLB.

Auskunft über die über 33.000 Titel aus 300 Jahren Leibniz-Forschung – Monographien, Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelbänden, Rezensionen und vieles mehr – gibt die Leibniz-Bibliographie. Die darin verzeichneten Titel bilden die Leibniz-Forschungsbibliothek. Damit steht der Leibnizforschung an der GWLB eine einzigartige Sammlung als Grundlage zur Verfügung.

Nutzung der Bestände

Die historischen Zeugnisse nicht nur zu erhalten, sondern auch für eine Nutzung zugänglich zu machen, ist eine der zentralen Aufgaben der GWLB. Dazu werden systematisch Digitalisate von Handschriften und Drucken angefertigt und für die Digitalen Sammlungen aufbereitet. Dies zieht zwei positive Effekte nach sich: Zum einen werden die Originale langfristig weniger Licht und geringeren mechanischen Belastungen ausgesetzt. Zum anderen ist durch die Digitalisierung ein ortsunabhängiger, freier und uneingeschränkter Online-Zugriff auf einen Großteil der Bestände mit Leibniz-Bezug möglich – egal, ob es sich bei den Interessierten um Forscher:innen oder Laien handelt. Eine Vervollständigung der Digitalen Sammlungen wird angestrebt.

Selbstverständlich können die Originale trotz ihrer Digitalisierung vor Ort zur Nutzung bereitgestellt werden. Die Nutzung der Bestände der Leibniz-Forschungsbibliothek erfolgt über den GVK.